2018年08月24日

ミリタリーキャンプ 開催するってばよ

別に私、主催者とは関係ないのですが、1ミリタリーキャンパーとして宣伝。

ゆるキャンでもお馴染みの朝霧高原近く、本栖の方なんですが、本栖ハイランドという地でミリタリーキャンプが行われます。

きっと、変な人や変なアイテムに会えますよ笑笑。奥様連れだと厳しい視線があるかもしれませんが、おススメです。たぶんお店も出るから。

注意点としては、本栖ハイランドの地面は完全な岩です。ソリッドステークやエリッゼステークなどのペグでないとまずささりませんので注意してくダサい。

そして、インフラはほぼありませんので、トイレ、水は気をつけてくださいね。

追記8月27日

参加される方へもう少しハイランドの情報を提供すると

1、参加費のわりには施設のないキャンプとなります(キャンプ場ではないので、土地の使用料がたかいのです、ミリタリー勢は長年ここをキャンプ地とする!としてきたので、あまり高いと感じないのでギャップがあるかも)

2、寒いです。保温性のない地面からは寒さが直にきます。真冬装備でこられたほうがよいです。寝具関係の装備は冬、暑かったら着るもので調整。

3、富士市方面からは富士市内での買い物、または会場から最寄のファミマがあります。河口湖方面からは河口湖インターあたりで買い出ししておいた方が無難です。

くらいですかな。

2018年08月18日

パップテント のサイズと種類について②

前回の続き。今回は種類についてです。

時代の推移によって、パップテント はいくつかの種類があるようです。

第二次世界大戦前から存在し、2000年ころまで生産が続けられていたので、約70年間は生産されていた米軍の支給品の中でもかなり息の長いアイテムの1つであると言えます。それゆえにささやかながらもマイナーチェンジを繰り返して来たようです。

なお偉そうに書いていますが、根拠としてはシェルターハーフテントを最大で35枚所持時していたときがあり、1枚1枚を確認した成果を根拠にこの記事を書いています。サンプル指標としては多くはありませんが、一般的にはそんなに持っていた人は珍しいと思うので、そこは大目にみてください。

今回はまずは1945モデルをご紹介。

こちらが初期型のパップテント で、1930年代から50年代まで支給されたと思われるタイプです。色は戦前がカーキ色で、1944年のいつ頃からかODになったようです。幕の材質はよく流通しているシェルターハーフと代わり映えしませんが、最大の違いはボタンです。

画像のように平ボタンタイプとなっており、よくみるドットボタンではありません。そして片側しかついていないため、幕の連結強度はちょっと弱いです。

こちらがよくみるドットボタンタイプ。スタンプは1966とありました。

ベトナム戦争の前くらいから、マイナーチェンジしたようですね。

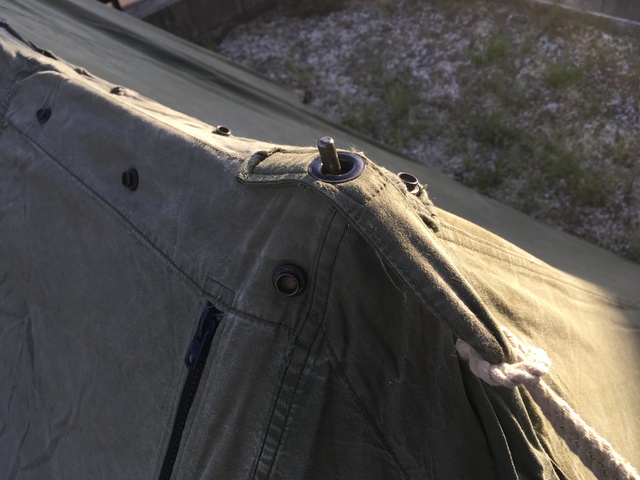

あとガイドロープを引っ張る部分も差がありました。初期型はこちら

ロープの取り付け位置が幕の内側にあるため、非常に使いづらいです。

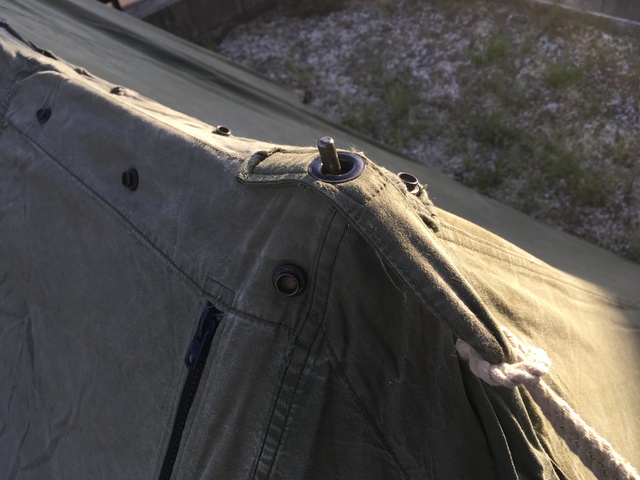

こちらが60年代以降のモデル

ロープの取り付け位置が外にでるようになったので大変使いやすくなりました。

そして、このナム戦モデルにも変化が訪れます。

シェルターハーフの地面側部分にはドットボタンがあるタイプと、ないタイプがあります。

これも生産時期によってかわるようで、手元にあった幕をみてみると1971年のスタンプがおされたやつにはまだあり、1975年のスタンプのやつにはもうドットがついていなかったので、やはりベトナム戦争の終結をへてマイナーチェンジしたのではないかと思われます。

これがあるとなにがいいかというと、テントの連結ができる点です。

この下面のドットボタンがあると上部のドットボタンと連結できるようになり、中型から大型までのテントを作ることができます。

ドットボタンと平ボタン、万が一平ボタンを手に入れてしまった際には、残念ながら使いづらいです。流通量からみればそれは少ない確率だと思いますが、互換性はないので注意してください。

ps;①で紹介していたスチールポールですが、若干低くなるけど、横幅が広がります。

幅は200くらいになります。

簡単ながら、種類としては

(1)平ボタンとドットボタンの違い

(2)下面のドットボタンの有無

といったところが注意する、こだわる点かもしれませんね。

大人気のシェルターハーフですが中古流通以外にも手に入れる方法はあります。

海外の米軍アイテムの販売サイトで「at the front」というお店があります。

そこには第二次世界大戦のころのモデルですが、カーキ色のシェルターハーフのレプリカを取り扱っています。ご興味のある方はそちらを利用されてみてはどうでしょうか。上記の店名を検索にかければすぐにでて来ますし、クレジットカード決裁対応なので、楽チンですよ。

では。ここまでです。長文お読みいただき、ありがとうございました。

時代の推移によって、パップテント はいくつかの種類があるようです。

第二次世界大戦前から存在し、2000年ころまで生産が続けられていたので、約70年間は生産されていた米軍の支給品の中でもかなり息の長いアイテムの1つであると言えます。それゆえにささやかながらもマイナーチェンジを繰り返して来たようです。

なお偉そうに書いていますが、根拠としてはシェルターハーフテントを最大で35枚所持時していたときがあり、1枚1枚を確認した成果を根拠にこの記事を書いています。サンプル指標としては多くはありませんが、一般的にはそんなに持っていた人は珍しいと思うので、そこは大目にみてください。

今回はまずは1945モデルをご紹介。

こちらが初期型のパップテント で、1930年代から50年代まで支給されたと思われるタイプです。色は戦前がカーキ色で、1944年のいつ頃からかODになったようです。幕の材質はよく流通しているシェルターハーフと代わり映えしませんが、最大の違いはボタンです。

画像のように平ボタンタイプとなっており、よくみるドットボタンではありません。そして片側しかついていないため、幕の連結強度はちょっと弱いです。

こちらがよくみるドットボタンタイプ。スタンプは1966とありました。

ベトナム戦争の前くらいから、マイナーチェンジしたようですね。

あとガイドロープを引っ張る部分も差がありました。初期型はこちら

ロープの取り付け位置が幕の内側にあるため、非常に使いづらいです。

こちらが60年代以降のモデル

ロープの取り付け位置が外にでるようになったので大変使いやすくなりました。

そして、このナム戦モデルにも変化が訪れます。

シェルターハーフの地面側部分にはドットボタンがあるタイプと、ないタイプがあります。

これも生産時期によってかわるようで、手元にあった幕をみてみると1971年のスタンプがおされたやつにはまだあり、1975年のスタンプのやつにはもうドットがついていなかったので、やはりベトナム戦争の終結をへてマイナーチェンジしたのではないかと思われます。

これがあるとなにがいいかというと、テントの連結ができる点です。

この下面のドットボタンがあると上部のドットボタンと連結できるようになり、中型から大型までのテントを作ることができます。

ドットボタンと平ボタン、万が一平ボタンを手に入れてしまった際には、残念ながら使いづらいです。流通量からみればそれは少ない確率だと思いますが、互換性はないので注意してください。

ps;①で紹介していたスチールポールですが、若干低くなるけど、横幅が広がります。

幅は200くらいになります。

簡単ながら、種類としては

(1)平ボタンとドットボタンの違い

(2)下面のドットボタンの有無

といったところが注意する、こだわる点かもしれませんね。

大人気のシェルターハーフですが中古流通以外にも手に入れる方法はあります。

海外の米軍アイテムの販売サイトで「at the front」というお店があります。

そこには第二次世界大戦のころのモデルですが、カーキ色のシェルターハーフのレプリカを取り扱っています。ご興味のある方はそちらを利用されてみてはどうでしょうか。上記の店名を検索にかければすぐにでて来ますし、クレジットカード決裁対応なので、楽チンですよ。

では。ここまでです。長文お読みいただき、ありがとうございました。

2018年08月17日

パップテント のサイズと種類について①

今日はみんなに大人気、米軍パップテント についてそのサイズと種類について記述したいと思います。

《1.サイズについて》

初めて買う人にとってはそのサイズ感や使用について疑問があるはず。

そこを少し解消できればいいと思いますが、まぁ最終的な判断はおまかせで笑

まずは幕のサイズですが、縦になる部分は133センチくらいになります。経年劣化で縮んでいると思います。規定値は135か140でしょうか?7センチも縮むとは思えないので、135が有力ですね。

そして本体部分の横幅は157センチくらいです。ここから出入り口部分の三角形部分が延長されます。

おそらく、経年劣化で縮んでいます。デットストック品などではもう少し長いでしょう。規定値は160センチ辺りかもしれません。

次に、支柱の紹介です。純正は木製で3分割のポールです。

1つの長さは画像の通り。約40センチです。

これを3本繋げると

全長112センチくらいになります。純正ポールがなくても大体その辺りの高さを目処に支柱を作れば、まぁ似たような形になりますし、そもそもパップテント とはシェルターハーフという名称が本来ですので、高さは戦場の地形、塹壕等によって変化に合わせられる柔軟性を持っているので、as you like でokです。

amazonでも売っているスチールポールで私は代用するときもあります。

全長は105センチ(▲7センチ)くらいになりますけどね

さて、ここでガイドロープを使って立ち上げると下の写真のようになります。

この高さは純正ポールを使った場合の設営です。以下幅等の参考に。

出入り口部分になります。画像では幕を土から若干離れた位置でペグ打ちしているので、風を通さないように地面と密着させる場合はもう少し狭くなると思います。

大まかに言って180センチくらいの開口部です。真ん中にあるポールのせいで面倒に感じるかもしれませんが、この若干の使いづらさこそが軍幕ですね。快適性を求めるなら改造か、DODから出ているようなパップフーテントを買った方がいいです。

そして突き出し部分である三角形の出入り口を伸ばすと、80センチほどの出っ張り部分が出来上がります。

両側に開口部はついているので、パップテント の本体設置面積は(80+157+80)✖️180 ほどになります。そしてガイドロープや作業の場所を考えると、

80+157+80+両側ガイドロープ分200)✖️(180+左右の間隔合わせて100) くらいになりますね。これがパップテント の最終的な設置面積となります。

なおサイズについてはコットン製なので経年劣化による多少の伸び縮みがあり、個体差と言えます。デットストック品もありますので、高いかもしれませんがそちらをお勧めします。

あ、ちなみにコットンなので 重度のハウスダストや花粉で鼻が敏感な人は、微量のカビとか古いコットン製品特有の匂いなどでしばらくクシャミが止まらない場合もあります。ご自身の体質とも相談の上、手を出すことをお勧めいたします。

長くなったので種類は次項②に続けます。